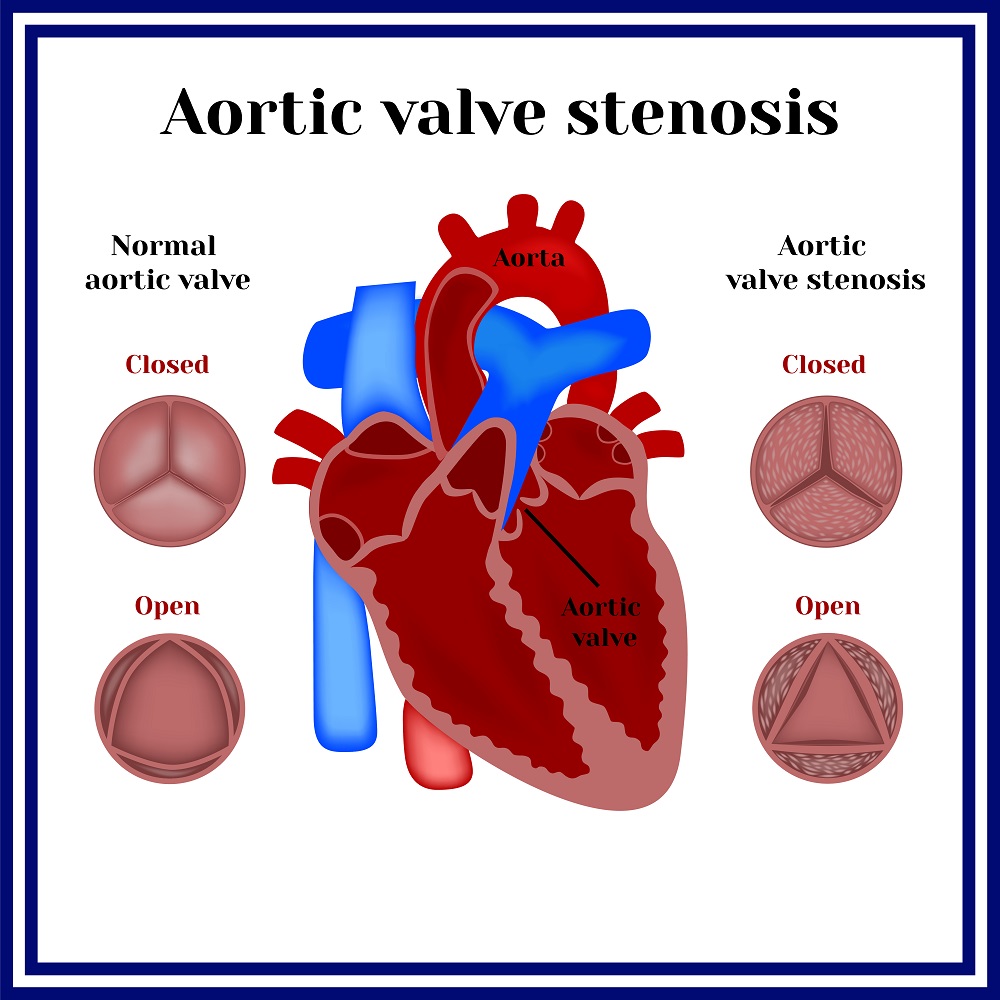

Стеноз аортального клапана (или аортальный стеноз) – это порок сердца, провоцирующийся сужением аорты в области ее устья или аортального клапана, которое вызывает затруднение поступления крови из камеры левого желудочка в аорту. Это заболевание часто сочетается с другими дефектами клапанов сердца и является приобретенным (врожденный аортальный стеноз наблюдается лишь в 3-5% случаев). По данным статистики, аортальный стеноз является наиболее часто встречающимся пороком среди взрослого населения Европы и чаще выявляется у людей 40-60 лет (преимущественно у мужчин). При выявлении этой аномалии в строении аортального клапана в детском возрасте рекомендуется хирургическое лечение, которое должно проводиться как можно раньше.

Содержание

Классификация

По месту локализации стеноза:

- клапанный (около 60% случаев);

- подклапанный (около 30% случаев);

- надклапанный (около 10% случаев).

Врожденный аортальный стеноз может быть надклапанным, подклапанным или клапанным, а приобретенный – всегда клапанный.

Степень тяжести аортального стеноза определяется площадью просвета в клапане и градиентом давления, т. е. разницей между давлением, создаваемым в левом желудочке, и аорте:

Причины и механизм развития

Наиболее частыми причинами развития данного порока сердца становится обызвествление створок аортального клапана и перенесенный в детстве или зрелом возрасте ревматизм.

Намного реже приобретенный аортальный стеноз провоцируется другими заболеваниями и патологиями:

- инфекционными эндокардитами;

- атеросклерозом аорты;

- ревматоидным артритом;

- системной красной волчанкой;

- карциноидным синдромом;

- болезнью Педжета;

- сахарным диабетом;

- тяжелой почечной недостаточностью.

Причинами развития врожденного стеноза аортального клапана могут стать:

- двухстворчатый аортальный клапан;

- врожденное сужение устья аорты.

До определенного возраста данный врожденный порок развития сердца может ничем себя не проявлять. Как правило, такая аномалия строения аортального клапана выявляется к 30-ти годам.

Под воздействием причин развития данного порока сердца и различных предрасполагающих факторов (курение, нерациональное питание, возрастные изменения) клапанные створки деформируются, становятся неэластичными и сращиваются между собой. В дальнейшем такие изменения вызывают сужение клапанного кольца и затрудняют ток крови. В течение длительного времени левый желудочек может компенсировать систолическую перегрузку своей гипертрофией, но после исчерпания его возможностей наступает стадия декомпенсации, которая сопровождается уменьшением сократительной способности миокарда и снижению объема фракции выброса.

Нарушение общей и внутрисердечной гемодинамики приводит к развитию легочной гипертензии, гипертрофии стенок правого желудочка, митральной недостаточности и тотальной сердечной недостаточности.

Признаки и симптомы

На стадии абсолютной компенсации стеноза устья аорты больные не испытывают значительного дискомфорта. Симптомы порока сердца появляются при сужении отверстия аортального клапана до 50% и проявляют себя:

- одышкой, которая вначале появляется при физической активности, а затем и в состоянии покоя или во время сна;

- синкопальные состояния: головокружения, подташнивание и обмороки, возникающие при нагрузке или быстрой смене положения тела вследствие преходящей недостаточности мозгового кровообращения;

- быстрая утомляемость и общая слабость;

- приступы сердечной астмы и отека легкого (при тяжелом течении);

- стенокардические приступы.

При визуальном осмотре больного определяются:

- резкая бледность;

- акроцианоз (на поздних стадиях).

Впоследствии у больного появляется легочная гипертензия и может нарушаться функционирование митрального клапана, которые приводят к развитию правожелудочковой недостаточности, котторая проявляется следующими признаками:

- отеки конечностей;

- тяжесть и дискомфортные ощущения в правом подреберье;

- увеличение размеров печени;

- асцит.

При аускультации (прослушивании) сердца и легких определяются:

- грубый систолический шум в зоне аорты;

- изменения II и I тона (чаще они становятся ослабленными);

- влажные хрипы в легких (на стадии развития левожелудочковой недостаточности).

Стадии

В зависимости от выраженности гемодинамических нарушений, в течении стеноза аортального клапана выделяют следующие стадии:

- I (полной компенсации): симптомы аортального стеноза могут обнаруживаться только при выслушивании тонов сердца или проведении инструментальных исследований по поводу других заболеваний;

- II (скрытой сердечной недостаточности): характеризуется появлением жалоб на повышенную утомляемость и одышку после физической активности и выявлением признаков стеноза на ЭКГ и Эхо-КГ (градиент давления составляет 36-65 мм рт. ст.), на этом этапе может быть рекомендовано выполнение хирургического вмешательства для устранения стеноза;

- III (относительной коронарной недостаточности): сопровождается стенокардией, учащением обмороков и усугублением одышки, на этом этапе рекомендуется проведение хирургического вмешательства для устранения стеноза;

- IV (выраженной сердечной недостаточности): одышка и приступы сердечной астмы появляются и в состоянии покоя, хирургическая коррекция на данном этапе возможна, но сопровождается низкой эффективностью;

- V (терминальная стадия): возможно развитие осложнений, снижение сократительной способности миокарда быстро нарастает и сопровождается отечным синдромом и сердечной астмой, на данной стадии может предприниматься только медикаментозное лечение, а хирургическая операция для устранения стеноза уже противопоказана.

Осложнения

После появления симптомов стеноза устья аорты у больного могут развиваться различные осложнения: инфаркт миокарда, ишемические нарушения мозгового кровообращения, аритмии, атриовентрикулярные блокады, эпизоды кровотечений из нижних отделов ЖКТ и внезапная коронарная смерть.

Диагностика

Для обследования больных с подозрением на стеноз устья аорты рекомендуется:

- осмотр больного и сбор анамнеза заболевания и жизни;

- физикальные обследования (аускультация, перкуссия);

- ЭКГ;

- Эхо-КГ (трансторакальная, транспищеводная и допплеровская);

- рентгенография.

При необходимости проводятся:

- катетеризация полостей сердца;

- вентрикулография;

- аортография;

- коронография.

Лечение

Все пациенты со стенозом аортального клапана должны постоянно наблюдаться у кардиолога и регулярно проводить Эхо-КГ каждые 6-12 месяцев. Перед проведением различных инвазивных процедур (удаление зуба, проведение абортов, биопсий и т. п.) данным больным для предупреждения развития инфекционных эндокардитов рекомендуется профилактический прием антибактериальных препаратов. Планирование беременности и ее ведение у таких пациенток требует всестороннего контроля показателей гемодинамики и постоянного наблюдения. В случаях незапланированной беременности при тяжелой степени стеноза аортального клапана или стремительном прогрессировании симптомов сердечной недостаточности женщине может рекомендоваться проведение аборта.

Для лечения аортального стеноза, при котором еще или уже не показана хирургическая операция, может применяться медикаментозная терапия, которая направлена на устранение симптомов сердечной недостаточности. В схему лечения могут включаться такие лекарственные препараты:

Для лечения аортального стеноза, при котором еще или уже не показана хирургическая операция, может применяться медикаментозная терапия, которая направлена на устранение симптомов сердечной недостаточности. В схему лечения могут включаться такие лекарственные препараты:

- мочегонные: Лазикс, Бритомар, Гидрохлортиазит;

- бета-адреноблокаторы: Карведилол, Метопропол, Бисопролол;

- венозные дилататоры: Нитросорбит, Корватон;

- сердечные гликозиды: Дигоксин;

- ингибиторы АПФ: Рамиприл, Каптоприл, Эналаприл.

Подбор и дозирование препаратов для медикаментозной терапии может выполняться только врачом с учетом показателей нарушений гемодинамики.

Основным методом лечения стеноза аортального клапана является хирургическое лечение, которое направлено на устранение стеноза. Для его проведения могут применяться такие виды операций:

- традиционное протезирование аортального клапана: выполняется открытым способом и гарантирует продолжительный эффект, для замены клапана используются биологические и искусственные протезы;

- баллонная аортальная вальвулопластика: эта малоинвазивная операция выполняется при невозможности проведения традиционной замены клапана и не гарантирует длительного эффекта, выполняется после проведения к сердцу специального проводника с баллоном, который вводится в просвет устья аорты и раздувается путем накачивания воздуха;

- перекутанная замена аортального клапана: данная малоинвазивная операция выполняется по принципу вальвулопластики и подразумевает замену клапана после разрушения деформированных клапанных створок, может использоваться только по строгим рекомендациям лечащего врача и имеет ряд противопоказаний.

После завершения операции всем больным показана медикаментозная терапия:

- антибиотикотерапия для профилактики инфекционного эндокардита: Бициллин-5, Ретарпен, Экстациллин;

- постоянный прием антикоагулянтов и антиагрегантов для профилактики тробмоэмболии: Варфарин с Аспирином, Ксарелто, Прадакса.

Прогнозы

При современном проведении хирургического лечения аортального стеноза пятилетняя выживаемость пациентов составляет 85%. В течение 10 лет живут около 70%. При отсутствии хирургической коррекции сужения устья аорты после появления стенокардии, обмороков и левожелудочковой недостаточности до смерти пациента проходит не более 2-5 лет.

Медицинская анимация. Стеноз аортального клапана.

Первый канал, передача «Жить здорово» с Еленой Малышевой на тему «Аортальный стеноз. От чего устает сердце».